Materiale vivente edile cattura CO₂ grazie a batteri fotosintetici

Illustrazione della cattura di CO2 (Canva FOTO) - buildingcue.it

Grazie a questo materiale “vivo”, contenente organismi fotosintetici, permetterà di cattura l’anidride carbonica senza problemi.

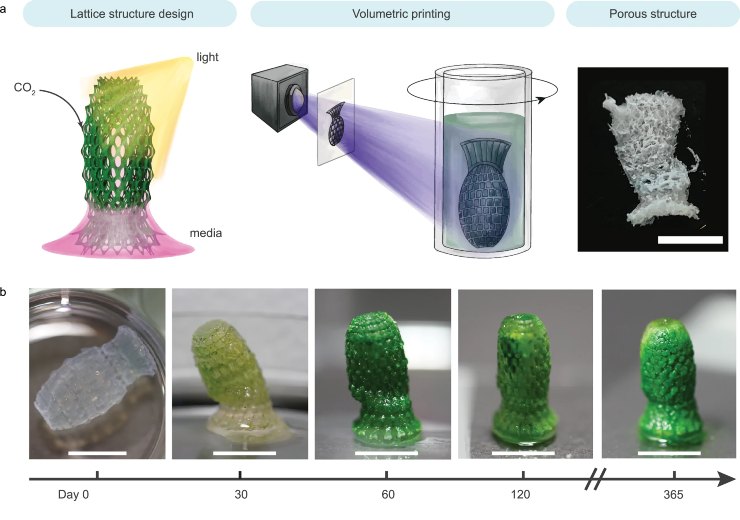

A volte si pensa che i materiali da costruzione siano cose statiche, inerti, destinate a rimanere uguali nel tempo. E invece, all’ETH di Zurigo, un gruppo di ricercatori ha sviluppato qualcosa di davvero insolito: un materiale che, oltre a essere modellabile in 3D, è vivo. Sì, vivo nel senso che contiene batteri, e non batteri qualsiasi, ma cianobatteri capaci di assorbire anidride carbonica dall’aria e trasformarla in composti solidi.

Il cuore di questa invenzione è un idrogel, un tipo di gel leggero e permeabile che permette il passaggio di nutrienti, luce e gas. Dentro ci vivono i cianobatteri, e grazie a questa combinazione, il composto può essere stampato in forme precise e su misura. Una volta attivato, il materiale cresce, si rafforza e, soprattutto, cattura CO₂. Dopo più di un anno di test, ha dimostrato di riuscire ad assorbire e fissare anidride carbonica in forma solida: circa 26 milligrammi per grammo di materiale, un valore che supera anche alcune tecniche industriali di mineralizzazione del carbonio.

E non si tratta solo di teoria: questa tecnologia è già finita in progetti reali. Come riportato da Design Boom, no dei più noti è Picoplanktonics, esposto al Padiglione del Canada durante la Biennale di Architettura di Venezia 2025, dove strutture stampate in 3D usano i cianobatteri su larga scala per intrappolare CO₂.

Sotto la superficie affascinante di queste installazioni c’è un’idea potente: quella di trasformare i materiali edilizi in strumenti attivi contro il cambiamento climatico. La possibilità di integrare la fotosintesi in strutture urbane, di renderle partecipi al ciclo del carbonio, potrebbe davvero cambiare il modo in cui pensiamo all’architettura e alla sostenibilità.

Come funziona questo materiale vivente

La tecnologia alla base di questo materiale è un mix sorprendente di biologia, chimica e stampa 3D. Tutto parte dall’uso di Synechococcus sp. PCC 7002, una specie di cianobatterio fotosintetico. Questi microrganismi vengono incorporati all’interno di una rete polimerica stampabile, basata su un derivato del Pluronic F-127. Il risultato è una struttura che può essere modellata in forme tridimensionali porose, ottimizzate per far passare luce e nutrienti. È proprio grazie a questa forma intelligente che i batteri ricevono ciò di cui hanno bisogno per vivere e lavorare anche oltre un anno.

Nel corso di 400 giorni, questo materiale vivente è riuscito a catturare fino a 26 ± 7 mg di CO₂ per grammo, secondo quanto riportato nello studio pubblicato su Nature Communications. E la cosa interessante è che il carbonio non viene solo assorbito in forma organica, ma anche trasformato in carbonati insolubili attraverso un processo chiamato MICP, cioè precipitazione carbonatica microbica. Questo meccanismo, che avviene direttamente durante la fotosintesi, consente di immagazzinare il carbonio in modo più stabile rispetto alla semplice biomassa.

Potenziale, applicazioni e prospettive future

Secondo gli autori della ricerca, questa tecnologia ha il potenziale per diventare una strategia di sequestro del carbonio scalabile, a bassa manutenzione e integrabile nei materiali da costruzione. Rispetto ad altre tecniche di mineralizzazione chimica, come la carbonatazione degli aggregati di calcestruzzo riciclato (che arriva a circa 6,7 mg di CO₂ per grammo), i risultati di questi materiali fotosintetici sono già più che competitivi. E lo fanno senza bisogno di energia, né di reagenti chimici complessi: basta la luce del sole, una sorta di acqua marina artificiale e l’aria stessa.

Tra i punti forti c’è anche la semplicità. Il materiale funziona in condizioni ambientali normali, non ha bisogno di CO₂ concentrata o di alte pressioni come nel caso del carbon capture and storage (CCS). Per il futuro, gli scienziati prevedono di potenziare il sistema selezionando o modificando geneticamente i microrganismi più efficienti, oppure progettando strutture ottiche che migliorino la penetrazione della luce.